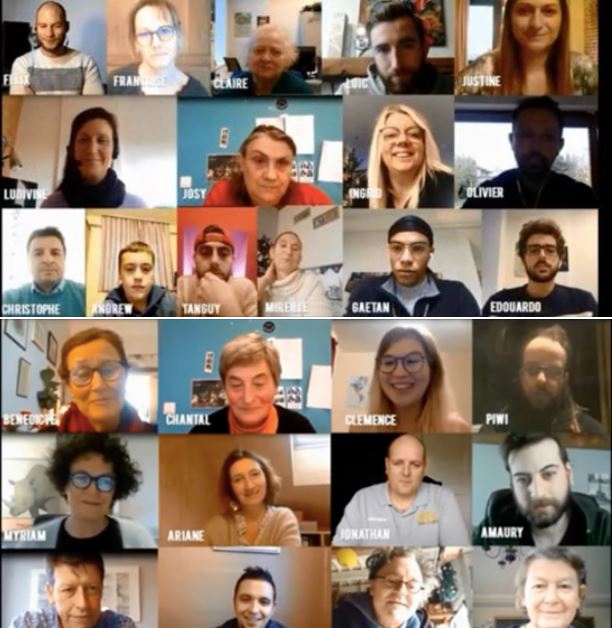

Pendant la pandémie, une trentaine d’interviews vidéo ont été menées, en essayant, sans prétention représentative, d’avoir un panel diversifié d’habitants et d’habitantes de Genappe. Ce qui nous intéressait était de comprendre quelles étaient les « stratégies d’adaptation » à cette situation tout à fait inédite de confinement, dans une commune rurale du Brabant wallon.

Pour découvrir la vidéo de synthèse sur You Tube cliquez ICI.

La vidéo de synthèse sur Facebook se trouve ICI.